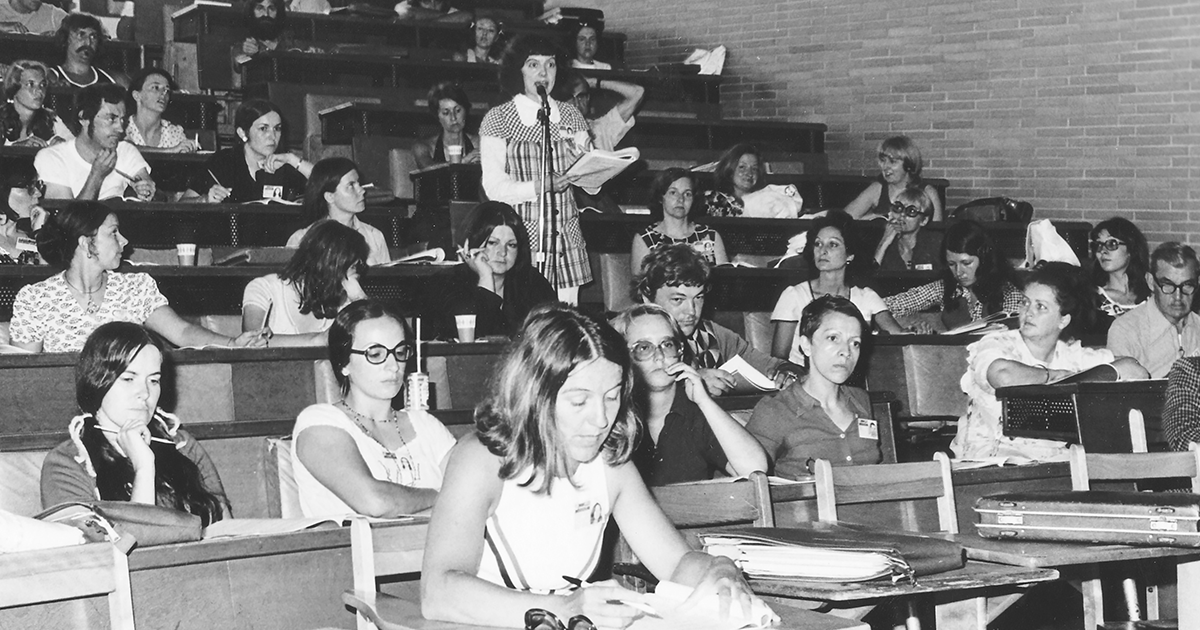

Luttes féministes à la CSQ : 50 ans de mobilisation pour de meilleures conditions de travail et de vie des femmes

Pour un congé de maternité payé

Depuis sa mise sur pied en 1973, le comité d’action féministe de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a mené de nombreuses luttes afin de tendre vers une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. La première d’entre elles fut de dénoncer la référence à l’état civil de la femme dans la Loi sur les syndicats professionnels qui prévoyait, à l’époque, que « le mineur âgé de 16 ans et la femme mariée, sauf opposition de son mari, peuvent faire partie d’un syndicat professionnel 1». Les luttes n’ont pas été sans embûche, mais la mobilisation que nous avons menée ensemble, au fil des années, a permis d’améliorer considérablement les conditions de travail et de vie des femmes.

Lors de la création du comité, les femmes représentaient 66 % des membres de la Centrale alors qu’elles ne constituaient que 16 % des personnes présentes au Conseil général. Cette sous-représentation a rapidement engendré de nombreuses enquêtes qui ont mené à l’adoption, en 1994, du Programme d’accès à l’égalité syndicale (PAES)2.

Dès 1974, une équipe-conseil à la négociation est créée avec le mandat de participer activement à la négociation et de mettre en lumière les situations de discrimination et d’exploitation spécifiques aux femmes travailleuses de l’enseignement.

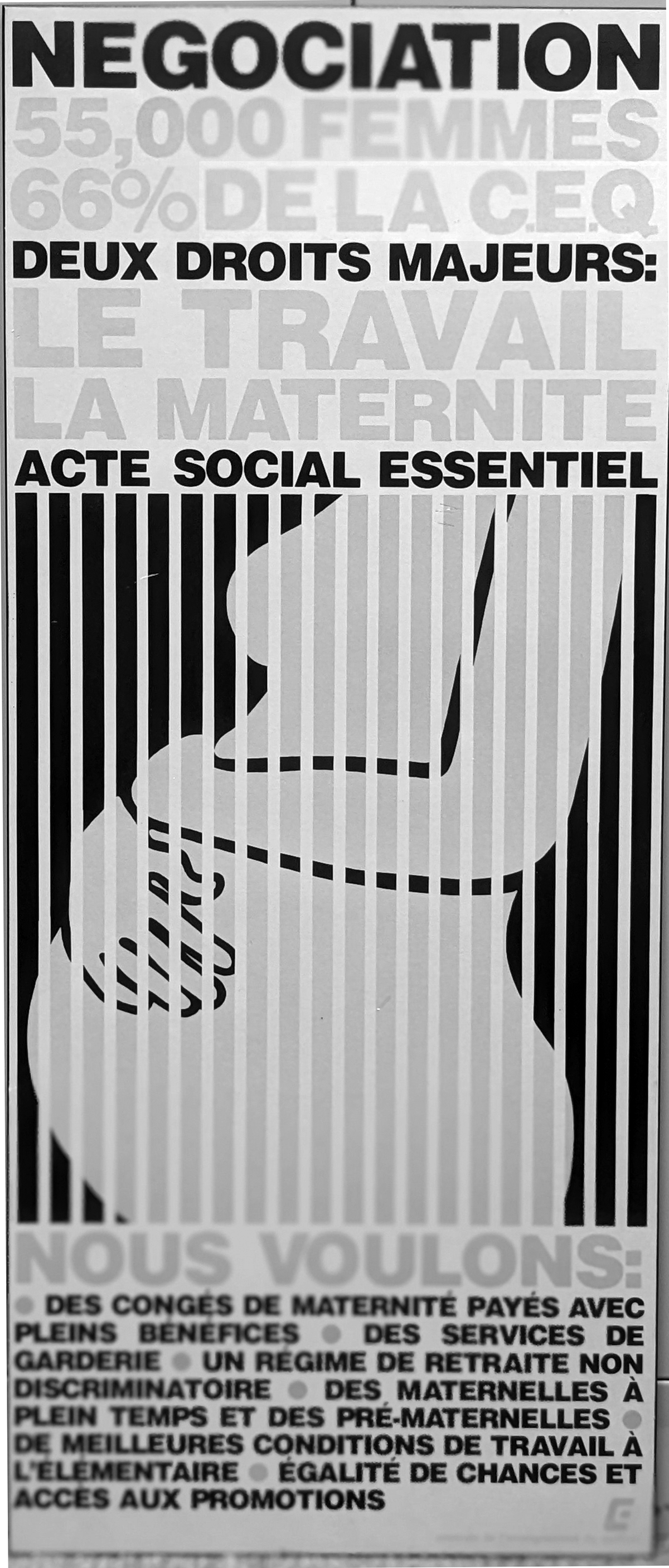

Dès la négociation de 1975, les femmes dénoncent les pertes de salaire importantes qu’amènent la maternité, l’utilisation de la banque de congés de maladie et les difficultés d’accès à l’assurance-chômage. Le Congrès de 1976 adopte alors une résolution afin que la CEQ maintienne fermement la demande d’un congé de maternité jusqu’à l’obtention d’un congé digne de ce nom3.

Malgré la modification, en 1978, de la Loi sur le salaire minimum pour permettre un congé de maternité d’une durée de 18 semaines, la CEQ et le comité poursuivent la lutte avec le front commun.

Onze jours de grève illégale ont permis aux travailleuses et travailleurs publics de faire un gain important : un congé de maternité payé de 20 semaines, 10 semaines de congé d’adoption et 5 jours de congé de paternité.

Le droit au travail social

En 1980, le comité présente, dans le document « Le droit au travail social pour toutes les femmes », une vision globale des luttes féministes à mener.

Elles y positionnent le travail comme un droit fondamental et réclament la mise en place de mesures visant à permettre à toutes et tous l’exercice de ce droit, dont des services de garderie ainsi qu’une reconnaissance pleine et entière du salaire des femmes.

C’est sur cette base que le comité s’est mobilisé pour la mise en place d’un réseau de services éducatifs à l’enfance afin de permettre non seulement l’accès au marché du travail pour la mère, mais également une socialisation en bas âge pour les enfants.

Ce réseau a vu le jour en 1997, mais du travail reste encore à faire afin d’en assurer l’accès à tous les enfants du Québec.

L’exigence d’un salaire égal pour un travail de valeur égale fait également partie des recommandations entourant le droit au travail social. Bien que la lutte se poursuive pour l’amélioration de cette loi et la reconnaissance du travail des femmes, l’adoption de la Loi sur l’équité salariale en 1996 fait partie des gains majeurs du mouvement féministe au Québec.

Une lutte encore bien nécessaire

L’histoire de nos luttes nous permet de constater à quel point les enjeux demeurent encore présents. Elle permet également aux générations futures de comprendre le bien-fondé de demeurer vigilantes.

Les propos de Simone de Beauvoir conservent encore aujourd’hui tout leur sens : « Il suffira d’une crise pour que les droits des femmes, nos droits, soient remis en question. » Tant que l’égalité ne sera pas atteinte, tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons là !

Légende 1re photo : En 1973, le comité Laure-Gaudreault (maintenant nommé comité de la condition des femmes) se mobilise pour créer des équipes locales de la condition des femmes. En parallèle, un réseau des femmes s’organise. Des travailleuses de tout type d’emploi et des ménagères sont sollicitées.