Inégalités face à la retraite entre les femmes et les hommes

Plusieurs politiques publiques, notamment la Loi sur l’équité salariale, ont permis de faire des pas de géant (sans tout régler) afin de renverser le fait que les emplois à prédominance féminine ont tendance à être moins bien rémunérés que leur contrepartie masculine. Pourtant, l’écho de ces politiques semble avoir un effet limité sur les revenus de retraite. On constate toujours un retard de près de 30 % entre les revenus des femmes et ceux des hommes de 65 ans et plus. Examinons cette question.

Des écarts à la retraite toujours importants

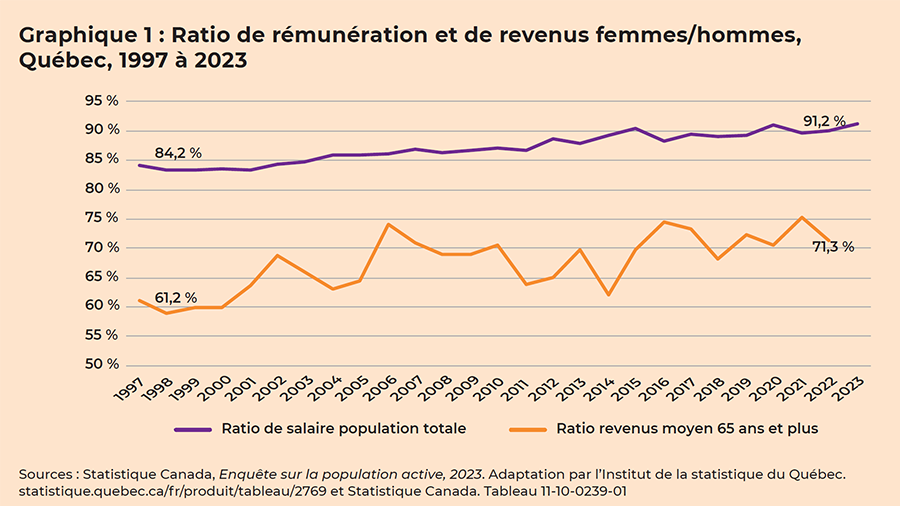

De manière générale, pour tous les groupes d’âge confondus, l’écart de rémunération horaire entre les hommes et les femmes a eu tendance à s’amenuiser depuis les dernières décennies. Au milieu des années 1990, on estimait que les femmes ayant un emploi à temps complet recevaient, en moyenne, un salaire d’environ 84 % par rapport à celui des hommes au Québec. Aujourd’hui, selon la donnée la plus récente, ce ratio se situerait autour des 91 %. Bien que la Loi sur l’équité salariale ait été adoptée par le gouvernement du Québec le 21 novembre 1996, son impact ne se fait sentir que quelques années plus tard. Rappelons que cette loi a forcé toutes les entreprises de dix personnes salariées et plus à entreprendre des travaux pour corriger la discrimination systémique vécue par les personnes occupant des emplois dans des catégories majoritairement féminines.

L’écart de revenus des personnes de 65 ans et plus a bénéficié de l’égalisation des revenus de travail. Cependant, un écart important demeure toujours. Les femmes de 65 ans et plus ont eu en moyenne un revenu total de 36 200 $ en 2022, alors que les hommes recevaient 50 800 $, soit un ratio femmes/hommes de 71,3 %. On remarque tout de même une progression importante de ce ratio au graphique 1.

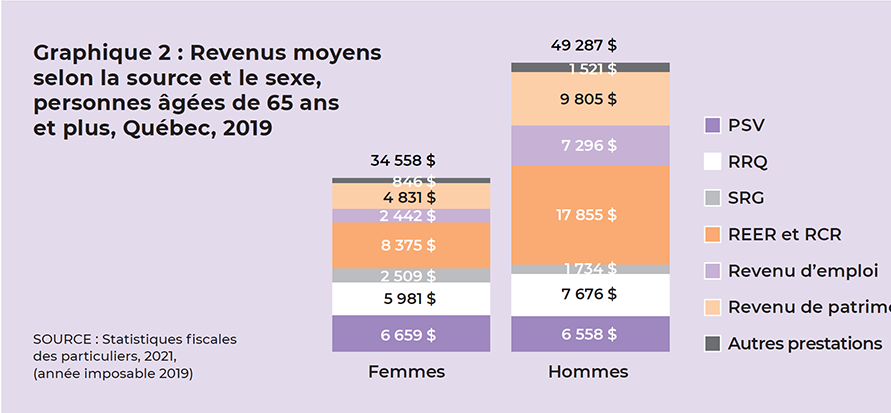

Le graphique 2 montre que les écarts les plus importants se manifestent pour le RRQ, les REER et les régimes d’employeur, le revenu de patrimoine et les revenus d’emploi. Les montants reçus de la Pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) sont à peu près égaux, alors que les femmes, qu’on retrouve plus nombreuses en situation de pauvreté, reçoivent en Supplément de revenu garanti (SRG) 775 $ de plus que les hommes. Mais pourquoi cet écart important ?

L’amélioration de l’équité du salaire horaire cache une plus grande inégalité : les femmes reçoivent souvent une rémunération pour moins d’heures et d’années que les hommes. Pendant leur vie active, elles travaillent davantage à temps partiel et ont un plus faible taux d’emplois permanents que les hommes. Cette réalité s’explique par le fait que les femmes prennent encore une charge plus importante du côté du travail domestique et de l’éducation des enfants, du travail non rémunéré ou invisible. Le travail invisible fait référence aux tâches et aux responsabilités non rémunérées souvent non reconnues qui sont effectuées dans la sphère domestique. Il englobe les activités telles que les tâches ménagères, la gestion du foyer et d’autres travaux qui contribuent au bien-être de la famille et de la communauté, mais qui ne sont pas formellement rétribuées.

La valeur économique du travail ménager non rémunéré canadien représente entre 25,2 % et 37,2 % du produit intérieur brut (PIB)1. Et le travail invisible comme activité économique principalement occupée par les femmes est effectivement un phénomène bien présent au Québec. Le corollaire est qu’en faisant autant de travail invisible, elles sacrifient du temps de travail rémunéré.

Conséquemment, elles cotisent moins à des REER (5 300 $ de cotisation moyenne pour les femmes contre 7 300 $ pour les hommes) et elles accumulent moins d’actifs financiers (310 000 $, contre 404 000 $ en moyenne en 2019). De plus, elles prennent souvent leur retraite plus tôt (une moyenne de 62,2 ans en 2021 contre 64,8 ans pour les hommes). Cela explique en partie l’écart important en matière de revenus entre les hommes et les femmes aînés. Cette situation est pire encore pour les femmes immigrantes qui, selon leur date d’arrivée au pays, auront cotisé encore moins à leur régime de retraite complémentaire ou au RRQ et auront, conséquemment, des revenus de retraite en dessous du seuil de pauvreté.

Comment peut-on régler cet enjeu ?

La réponse n’est pas facile puisque ce problème est ancré dans la structure même de notre économie.

La solution ne peut que se retrouver au sein de réformes fiscales. Il serait, par exemple, intéressant de mettre en place une rente pour les périodes non travaillées liées aux soins aux enfants ou aux proches. Il s’agit d’ailleurs d’une recommandation du Conseil du Statut de la femme2. Les crédits liés à cette rente permettraient de compenser les interruptions de carrière qui affectent majoritairement les femmes et nuisent à leurs revenus de retraite. En combinant un régime adapté aux réalités économiques et sociales avec des ajustements ciblés sur les périodes non travaillées, cette proposition contribuerait à un système de retraite plus juste et inclusif capable de répondre aux besoins spécifiques des femmes tout en renforçant leur sécurité financière à long terme.

Il y a encore plusieurs combats à mener en ce qui concerne les revenus de retraite des travailleuses et travailleurs du Québec. L’idée d’augmenter les prestations publiques revient souvent sur la table. Mais il faut aussi continuer à travailler en amont.

Les progrès de l’équité salariale ne doivent pas cesser. Il faut continuer à faire reconnaître la valeur des emplois à prédominance féminine, mais aussi briser les ghettos d’emplois peu scolarisés et bien payés souvent peu accessibles aux femmes (construction, matières premières…) De plus, la réalité des femmes aînées pourrait être davantage prise en considération à l’aide d’une analyse différenciée selon les sexes.

Il y a des pistes de solution à notre portée, comme la mise en place d’une rente pour les périodes non travaillées durant la vie active. Il ne faut donc pas abandonner la lutte et poursuivre les revendications pour que ces idées deviennent réalité.

1 Estimation de la valeur économique du travail ménager non rémunéré au Canada, 2015 à 2019 (statcan.gc.ca)

2 Avis – Retraite équitable pour les femmes